11. Коклюш. Этиология. Эпидемиологические особенности. Патогенез. Клинические признаки болезни. Диагностика. Показания к госпитализации.

11. Коклюш. Этиология. Эпидемиологические особенности. Патогенез. Клинические признаки болезни. Диагностика. Показания к госпитализации.

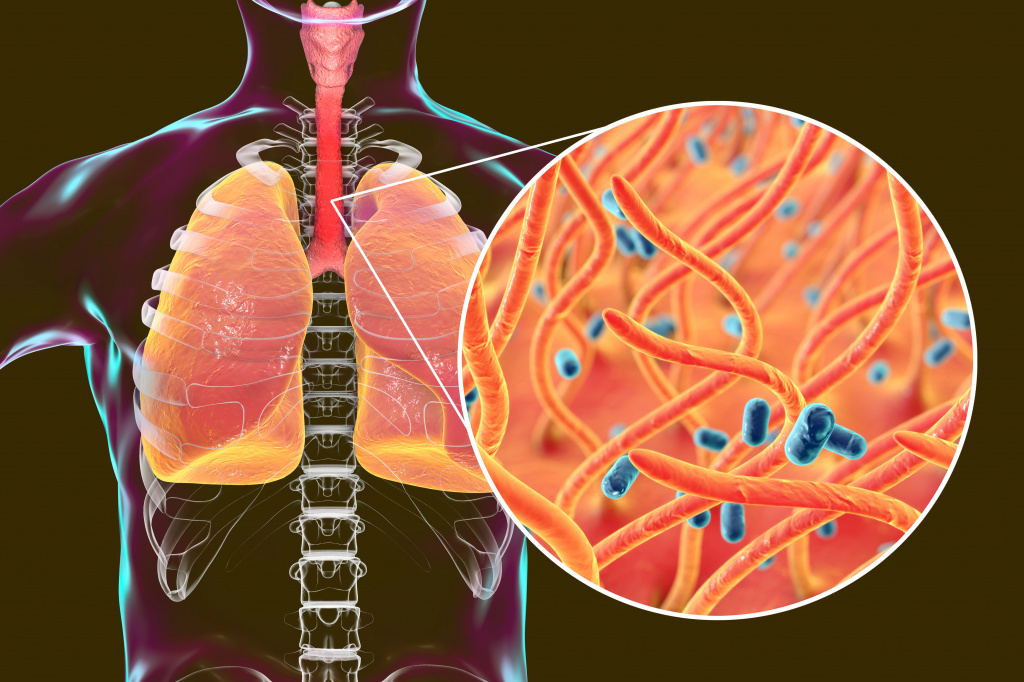

Коклюш (Pertussis) - острое инфекционное заболевание, вызываемое коклюшной палочкой, передающееся воздушно-капельным путем, характеризующееся приступообразным судорожным кашлем.

Этиология: Bordetella pertussis – Гр- палочка, факторы патогенности – коклюшный экзотоксин (лимфоцитоз стимулирующий фактор), филаментозный гемагглютинин и протективные агглютиногены (способствуют бактериальной адгезии), аденилатциклазный токсин (определяет вирулентность), трахеальный цитотоксин (повреждает эпителий клеток дыхательных путей), дермонекротоксин и гемолизин (участвуют в реализации местных повреждающих реакций), липополисахарид (обладает свойствами эндотоксина), гистаминсенсибилизирующий фактор.

Эпидемиология: источник инфекции – больные (заразны с 1-ого по 25 день заболевания при условии рациональной АБТ), бактерионосители, путь передачи – воздушно-капельный (возникает при близком контакте, т.к. МБ распространяется на расстоянии 2,0-2,5 м), индекс контагиозности 70-100%, чаще болеют дети 3-6 лет, характерна осенне-зимняя сезонность заболевания, иммунитет после перенесенного заболевания стойкий

Патогенез: проникновение возбудителя через слизистые верхних дыхательных путей --> бронхогенное распространение до бронхиол и альвеол --> выделение экзотоксина, вызывающего спазм бронхов, повышение тонуса периферических сосудов кожи, развитие вторичного иммунодефицита, различных продуктов жизнедеятельности, вызывающих длительное раздражение рецепторов афферентных волокон блуждающего нерва, раздражение дыхательного центра продолговатого мозга и рефлекторный судорожный кашель

Постоянные импульсы с рецепторов эпителия дыхательных путей в продолговатый мозг приводят к формированию в нем застойного доминантного очага возбуждения, основными признаками которого являются:

- повышенная возбудимость дыхательного центра и способность суммировать раздражения (иногда достаточно незначительного раздражителя для возникновения приступа судорожного кашля)

- способность специфического ответа на неспецифический раздражитель: любые раздражители (болевые, тактильные и др.) могут приводить к возникновению судорожного кашля

- возможность иррадиации возбуждения на соседние центры:

а) рвотный (ответной реакцией является рвота, которой нередко заканчиваются приступы судорожного кашля),

б) сосудистый (ответной реакцией является повышение АД, спазм сосудов с развитием острого расстройства мозгового кровообращения и отека головного мозга)

в) центр скелетной мускулатуры (с ответной реакцией в виде тонико-клонических судорог)

- стойкость (длительно сохраняется активность)

- инертность (сформировавшись, очаг периодически ослабевает и усиливается)

- возможность перехода доминантного очага в состояние парабиоза (этим объясняются задержки и остановки дыхания у больных коклюшем)

Клиническая картина коклюша:

а) инкубационный период (7-8 дней)

б) предсудорожный период (3-14 дней):

- удовлетворительное общее состояние больного, нормальная температура тела

- основной симптом – сухой навязчивый постепенно усиливающийся несмотря на проводимую симптоматическую терапию кашель без других катаральных явлений

- отсутствие патологических (аускультативных и перкуторных) данных в легких

- типичные гематологические изменения: лейкоцитоз с лимфоцитозом (или изолированный лимфоцитоз) при нормальной СОЭ

- выделение коклюшной палочки из слизи с задней стенки глотки

в) период приступообразного судорожного кашля (от 2-3 до 6-8 нед. и более):

- приступу кашля может предшествовать аура (чувство страха, беспокойство, чихание, першение в горле и др.)

- во время приступа возникают следующие друг за другом дыхательные толчки на выдохе, прерываемые свистящим судорожным вдохом (репризом), возникающим при прохождении воздуха через суженную голосовую щель (вследствие ларингоспазма), лицо больного краснеет, затем синеет, становится напряженным, набухают кожные вены шеи, лица, головы, отмечается слезотечение, язык высовывается из ротовой полости до предела, кончик его поднимается кверху, в результате трения уздечки языка о зубы и ее механического перерастяжения происходит надрыв или образование язвочки (патогномоничный симптом коклюша)

- приступ может быть кратковременным или длится 2-4 мин, заканчивается отхождением густой, вязкой, стекловидной слизи, мокроты или рвотой, возможны пароксизмы- концентрация приступов кашля на коротком отрезке времени

- вне приступа кашля сохраняется одутловатость и пастозность лица больного, отечность век, бледность кожи, периоральный цианоз, возможны субконъюнктивальные кровоизлияния, петехиальная сыпь на лице и шее

- характерно постепенное развитие симптомов с максимальным учащением и утяжелением приступов судорожного кашля на 2-й нед. судорожного периода, на 3-й нед. выявляются специфические осложнения, на 4-й нед.— неспецифические осложнения на фоне развития вторичного иммунодефицита

- в судорожном периоде имеются выраженные изменения в легких: при перкуссии тимпанический оттенок, укорочение в межлопаточном пространстве и нижних отделах, аускультативно над всей поверхностью легких сухие и влажные (средне- и крупнопузырчатые) хрипы, исчезающие после кашля и появляющиеся вновь через короткий промежуток времени, рентгенологически горизонтальное стояние ребер, повышенная прозрачность легочных полей, низкое расположение и уплощение купола диафрагмы, расширение легочных полей, усиление легочного рисунка, иногда ателектазы в области 4-5 сегментов легких

г) период ранней реконвалесценции (от 2 до 8 нед) - кашель теряет типичный характер, возникает реже и становится легче, самочувствие и состояние ребенка улучшаются, рвота исчезает, сон и аппетит больного нормализуются

д) период поздней реконвалесценции (от 2 до 6 мес) – сохраняются повышенная возбудимость ребенка, возможны следовые реакции (возврат приступообразного судорожного кашля при наслоении интеркуррентных заболеваний).

а) специфические:

- эмфизема легких, средостения и подкожной клетчатки

- нарушения ритма дыхания (задержки дыхания - апноэ до 30 с и остановки - апноэ более 30 с)

- нарушение мозгового кровообращения

- кровотечения (из носа, заднеглоточного пространства, бронхов, наружного слухового прохода), кровоизлияния (в кожу и слизистые оболочки, склеру и сетчатку глаз, головной и спинной мозг)

- грыжи (пупочная, паховая), выпадение слизистой оболочки прямой кишки, разрывы барабанной перепонки и диафрагмы

б) неспецифические - обусловлены наслоением вторичной бактериальной флоры (пневмония, бронхит, ангина,. лимфаденит, отит и др.).

1. Опорно-диагностические признаки коклюша в предсудорожный период: контакт с больным коклюшем или длительно кашляющим (ребенком, взрослым), постепенное начало болезни, нормальная температура тела, удовлетворительное состояние и самочувствие ребенка, сухой, навязчивый, постепенно усиливающийся кашель, усиление кашля, несмотря на проводимую симптоматическую терапию, отсутствие других катаральных явлений, отсутствие патологических аускультативных и перкуторных данных в легких, в судорожный период: характерный эпиданамнез, приступообразный судорожный кашель (патогномоничный симптом), отсутствие других катаральных явлений, нормальная температура тела, удовлетворительное самочувствие больного (в межприступный период), характерный внешний вид больного (пастозность век, одутловатость лица), наличие признаков кислородной недостаточности, надрыв или язвочка уздечки языка (патогномоничный симптом), выраженные патологические аускультативные и перкуторные данные в легких.

2. Экспресс-методы (иммунофлюоресцентный, латексной микроагглютинации, ПЦР) для выявления АГ коклюшной палочки в слизи с задней стенки глотки

3. Бактериологический метод: выделение Bordetella pertussis из слизи задней стенки глотки (посев на среду Борде-Жангу - картофельно-глицериновый агар с добавлением крови и пенициллина с целью подавления кокковой флоры или КУА - казеиново-угольный агар), забор материала осуществляют до начала АБТ не ранее, чем через два часа после еды

4. Серологические реакции (РПГА, РА, ИФА) - применяют для диагностики коклюша на поздних сроках для эпидемиологического анализа (обследование очагов), диагностический титр при однократном обследовании 1: 80, наибольшее значение имеет нарастание титра специфических антител в парных сыворотках

5. ОАК: лейкоцитоз с лимфоцитозом или изолированный лимфоцитоз при нормальной СОЭ.

В предсудорожном периоде проводится с паракоклюшем, ОРВИ, корью, бронхитом, пневмонией, в судорожном периоде - с заболеваниями, протекающими с синдромом коклюшеподобного кашля (РС-инфекцией, муковисцидозом и др.), а также с аспирацией инородного тела.