Что такое коклюш - причины, симптомы и диагностика заболевания

Коклюш: от кашля к удушью за несколько дней

Долгое время коклюш считался побежденным. Но сегодня «он» вернулся и снова несет серьезную угрозу. При этом, многие, чем опасен коклюш? А, главное, как не спутать его ранние признаки с симптомами обычного ОРЗ?

Что такое коклюш

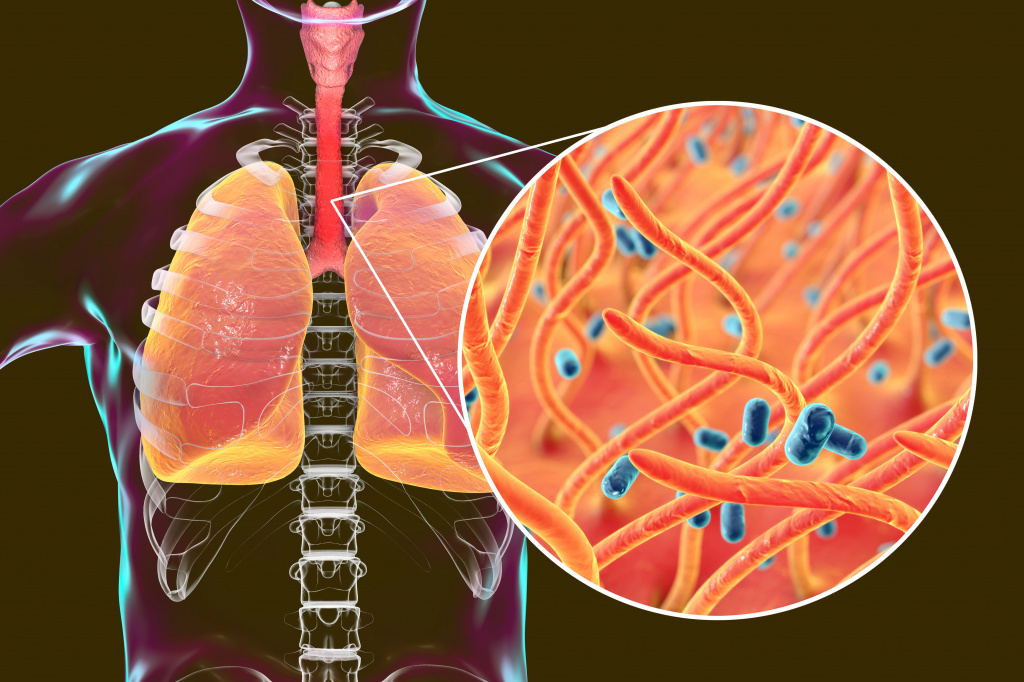

Согласно официальному определению, коклюш – это:

- антропонозная инфекция (передающаяся между людьми),

- вызываемая бактерией Bordetella pertussis,

- передаваемая воздушно-капельным путем,

- проявляющаяся судорожным кашлем,

- и высоким риском осложнений со стороны дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем

- чаще возникающая у детей и предупреждаемая вакцинацией (вакцина АКДС)

Однако, такое описание вряд понятно тем, кто никак не связан с медициной. Поэтому разберем каждый пункт поподробнее.

Причины заболевания

Коклюш – болезнь «чисто» человеческая, то есть антропонозная. Животные инфекцией не болеют и даже переносчиками быть не могут. А «распространителем» всегда является больной человек или бессимптомный носитель.

Передача происходит воздушно-капельным путем. Наиболее активно при кашле и чихании. На предметах быта «коклюшная палочка» быстро погибает. При этом инфекция отличается высокой контагиозностью (заразностью). И провоцирует развитие заболевания у 9 из 10 контактных, если последние не имеют «действующего» иммунитета в виде антител к коклюшу.

И именно отсутствие последнего, ввиду массового отказа от вакцинации (известная всем АКДС), и послужило возрождению давно побежденной опасной инфекции.

Фаза 1: почти, как ОРЗ

Инкубационный период коклюша у взрослых и подростков длится в среднем 7-14 дней, тогда как у детей сокращается и может составлять всего 2-3 дня.

В это время больного совершенно ничего не беспокоит.

А первые признаки появляются:

- резко,

- в виде обильного насморка и чихания,

- с признаками слабости,

- а также лающего кашля по ночам,

который постепенно становится круглосуточным.

Лихорадка (высокая температура) для коклюша не свойственна, что поможет отличить его от ларингита, бронхита и прочих ОРЗ уже на самой ранней стадии.

А длительность первой (катаральной) фазы составляет в среднем 10-14 дней, с тенденцией к ухудшению симптомов и общего состояния, что также не свойственно большинству ОРЗ и ОРВИ.

Фаза 2: беспрерывный кашель

Фаза пароксизмального кашля, как уже было отмечено, наступает в среднем через 10-14 дней от появления первых «коклюшных» симптомов и длится около 4 недель. И именно эта стадия несет высокий риск остановки дыхания и развития тяжелых осложнений.

Дело в том, что кашлевые толчки носят:

- судорожный характер (как при эпилепсии)

- проходят «серией» на одном выдохе,

- не позволяют вдохнуть

- заканчиваются отхождением вязкой мокроты, рвотой или остановкой дыхания (у детей младшего возраста).

А, когда вдох все же удается совершить, то он:

- производится с трудом,

- неполноценно,

- сопровождается характерным «свистом» - репризой.

И приступ повторяется снова.

Таких реприз за один «эпизод» может быть несколько. А самих приступов за сутки – от 8 до 30 и более, в зависимости от тяжести инфекции.

И чем больше приступов кашля, тем сильнее гипоксия (кислородное голодание) и риск осложнений.

Больше других от проявлений коклюша страдают:

- легкие,

- головной мозг,

- сердце и сосуды.

А, чтобы понять механизм повреждений, разберем патогенез заболевания.

Попав в дыхательные пути, коклюшная палочка отправляется прямиком в мелкие бронхи, бронхиолы и альвеолы. То есть непосредственно в дыхательные пути, здесь она остается на «ПМЖ», чем привлекает внимание иммунитета.

Место «заселения» становится буквально «полем боя», из-за чего формируется:

- воспаление

- образование вязкой мокроты

- раздражение местных кашлевых рецепторов,

передающих сигнал в кашлевой цент мозга и обуславливающих возникновение кашля.

Однако на этом действие бактерии не заканчивается, ведь последняя выделяет токсин:

- также проникающий в кашлевой центр,

- изменяющий возбудимость бронхов («готовность» к спазму)

- и повышающий чувствительность тканей к гистамину (медиатор аллергии, способный вызывать бронхоспазм).

В итоге, кашлевой центр оказывается «перераздражен», формируется «доминантный очаг» возбуждения в мозге (как при эпилепсии) и спровоцировать кашель уже способен любой раздражитель (вплоть до температуры воздуха).

Приступы кашля, в свою очередь, провоцируют поражение микрососудов (из-за скачков давления), перегрузку сердца, риск поражения мозга (как сосудистого, так и гипоксического происхождения), а также резкое повышение внутрибрюшного давления.

Помимо прочего, длительность и особенности коклюша значительно «изматывают» местный иммунитет, создавая высокий риск наслоения новой инфекции и пневмонии (воспаление легких).

И среди осложнения наиболее часты:

- средний отит

- сегментарные ателектазы,

- кровотечения (носовые, заднеглоточные, из наружного слухового прохода),

- кровоизлияния (подкожные, в склеры глаз, в слизистые, в головной мозг),

- судороги,

- пупочная грыжа,

- выпадение прямой кишки,

- разрыв барабанной перепонки

- надрыв уздечки языка

Фаза 3: выздоровление

Улучшение состояния чаще наступает через 4-5 недель от возникновения кашля, однако в тяжелых случаях этот срок значительно сдвигается.

Кашель, как таковой, сохраняется еще долго. Ведь доминантный очаг еще не «распался», а бронхолегочная система – не восстановлена. Что создает предпосылки для «кашлевых приступов» и некоторое время после инфекции.

Однако в большинстве случаев, кашель все же приобретает характер «остаточного» и уже не представляет угрозы для жизни.

Диагностика

Как и многие заболевания, коклюш хорошо поддается лечению на самых ранних стадиях.

Однако, как понять, что перед нами «он»?

Среди симптомов внимание обращают:

- отсутствие лихорадки,

- нарастание тяжести ко 2-ой неделе заболевания

- и появление кашля с репризами.

А для подтверждения диагноза потребуются:

- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ,

где наблюдается общего количества лейкоцитов за счет лимфоцитов. Тогда как СОЭ остается нормальной.

Такой анализ можно проводить с самых первых дней и до 4-5 недель инфекции (2-3 недели кашля), даже на фоне антибиотикотерапии.

А ввиду схожести симптомов и течения, для дифференциальной диагностики, в анализ рекомендуется включить и паракоклюш.

- Анализ крови на антитела

Если же кашель длится уже более 3-х недель, ПЦР может оказаться не информативной (ведь иммунитет уже «уничтожает возбудителя) и поэтому на данном сроке заболевания показан анализ крови на:

- суммарные антитела к Bordetella pertussis и parapertussis

- и антитела IgA к коклюшному токсину.

А первый анализ будет также полезен для ретроспективной диагностики (когда переболели давно, но не уверенны «чем»).

Лечение

Терапия коклюша подбирается в зависимости от тяжести течения, а также потенциальных рисков и включает разные комбинации:

- антибиотиков (группы макролидов, пенициллинов, цефалоспоринов),

- противокашлевых препаратов центрального действия (на основе бутамирата цитрата),

- муколитиков (амброксол и другие),

- глюкокортикоиды - при тяжелом течении и наличии признаков отека мозга,

- мочегонные – для борьбы с отеками,

- препараты диазепама – при возникновении судорог,

А всем контактным, независимо от вакцинного статуса, обязательно проводится антибактериальная профилактика.

Профилактика

Единственной эффективной профилактикой коклюша уже много десятилетий служит вакцинация.

Прививка проводится еще в детстве, в 3, 4,5 и 6 месяцев. С ревакцинацией в 18 месяцев.

В качестве вакцины может быть использована АКДС или относительно новые вакцины, более широкого спектра (вместе с гемофильной палочкой и прочие).

А подросткам и взрослым ревакцинация не проводится, поскольку в большей степени коклюш принят, как «детская инфекция».

Однако, согласно некоторым наблюдениям, постпрививочный иммунитет на должном уровне сохраняется пожизненно не у всех. Поэтому подростки и взрослые могут быть не только бессимптомными носителями, но и болеть в активной форме.

А оценить свой уровень защиты от коклюша поможет анализ крови на антитела IgG к коклюшному токсину.