Амебиаз - причины появления, симптомы заболевания, диагностика и способы лечения

Амебиаз

Амебиаз: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Амебиаз (амёбный колит, амёбная дизентерия) — это протозойное заболевание, которое вызывают амебы Entamoeba histolytica, являющиеся для человека патогенами. По различным данным, амебиаз занимает третье место в мире среди паразитарных болезней по числу летальных исходов (первые два места – у малярии и шистосомозов). Всемирная организация здравоохранения придерживается мнения, что по уровню смертности он уступает только малярии.

Так или иначе, заболевание опасное и при этом достаточно широко распространенное, особенно в регионах с жарким климатом.

Причины появления амебиаза

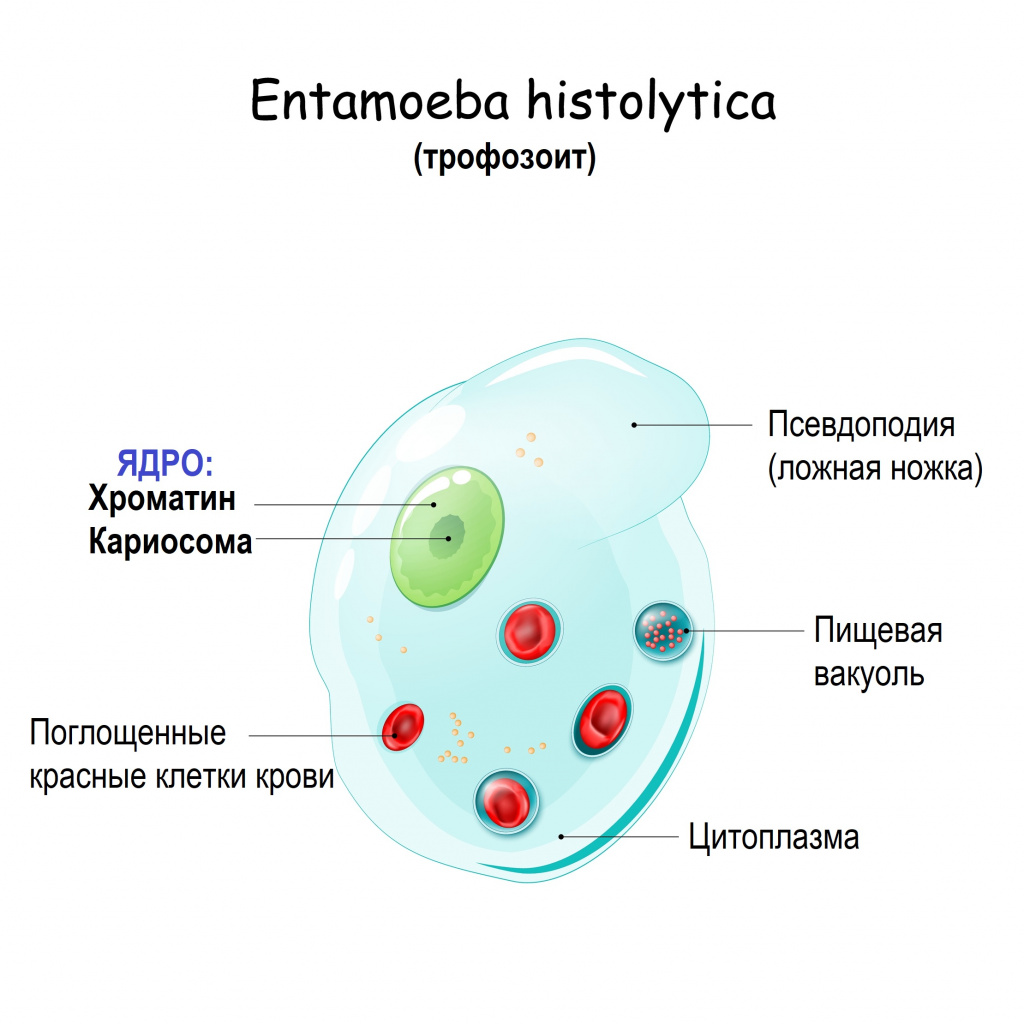

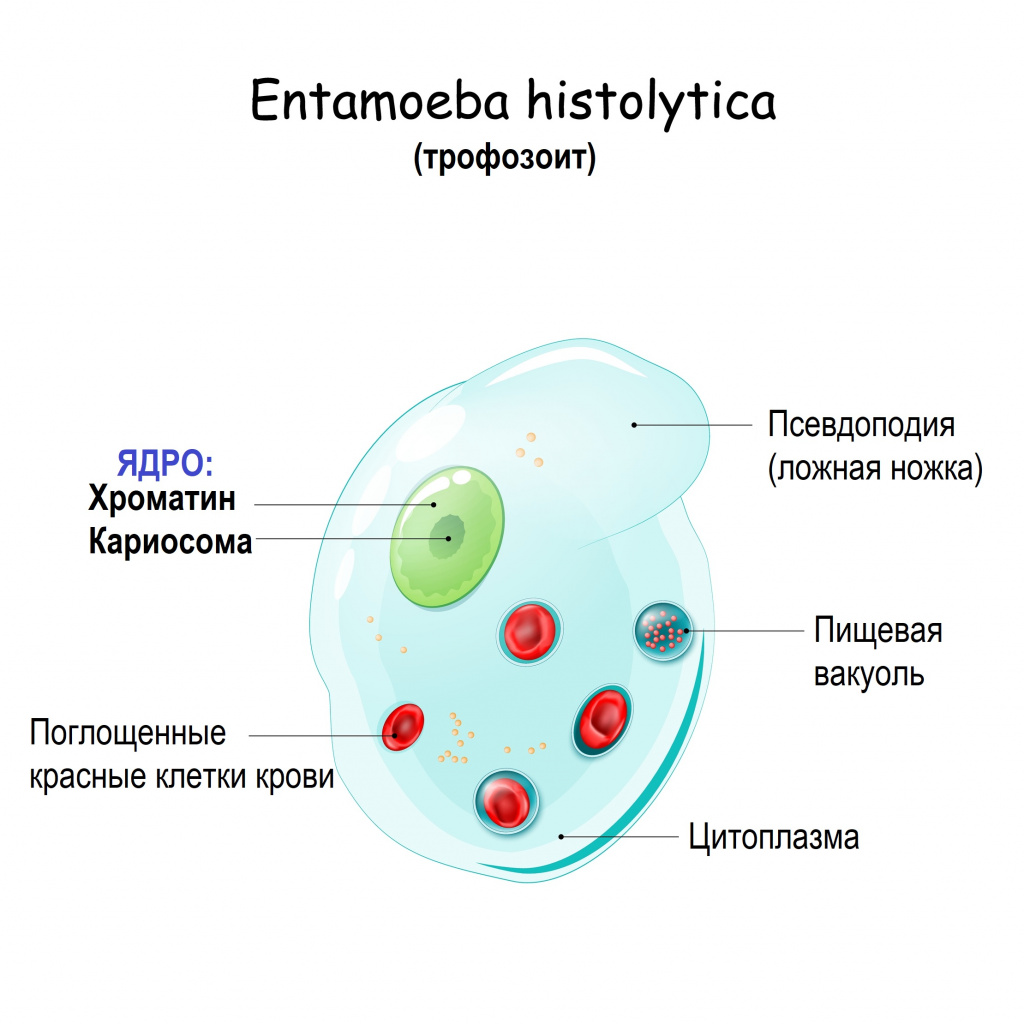

Возбудителем амебиаза является амеба Entamoeba histolytica, жизненный цикл которой включает 2 стадии – подвижную вегетативную (трофозоит) и стадию покоя (циста).

Источником инфекции служит больной человек с хронической формой амебиаза в период ремиссии или цистоноситель за счет выделяющихся с фекалиями цист. А вот пациенты с острой формой болезни или в период обострения хронического процесса опасности для окружающих не представляют, так как выделяют во внешнюю среду нестойкие вегетативные формы возбудителя.

Вегетативные формы амебы сохраняют жизнеспособность в кале не более 30 мин., а цистные формы обладают значительной стойкостью во внешней среде.

Механизм заражения — фекально-оральный: через пищу, воду или контактным путем. Некоторые исследователи утверждают, что переносчиками цист могут быть насекомые (мухи, тараканы и т.д.). Попадая в желудочно-кишечный тракт, цисты освобождаются от оболочки и трансформируются в вегетативные формы, которые проникают в стенку толстой кишки, формируя эрозии и язвы диаметром до 2-3 см (иногда язвы наблюдаются в сигмовидной и прямой кишке).

Классификация заболевания

Заболевание может протекать как в виде бессимптомного носительства, так и несовместимого с жизнью состояния, связанного с диссеминацией возбудителя.

- типичный амебиаз (амебная диарея, амебная дизентерия, острый амебный колит),

- атипичный амебиаз (латентный),

- молниеносный амебиаз (фульминантный).

- неосложненный,

- с кишечными осложнениями (кишечным кровотечением, перфорацией кишечника, стриктурами кишечника, полипозом),

- с внекишечными осложнениями (с абсцессом печени, легких, гепатитом, поражением кожного покрова и др.).

- острый амебиаз (до 3 месяцев),

- хронический амебиаз (более 3 месяцев).

Симптомы амебиаза

Продолжительность инкубационного периода, когда больной еще не подозревает об инфекционном процессе и чувствует себя удовлетворительно, составляет от 1 недели до нескольких месяцев с момента заражения.

Манифестный период кишечного амебиаза начинается с диареи – сначала 4-5 раз в сутки, а затем до 7-15. В каловых массах присутствует слизь и вкрапления крови (симптом «малинового желе»). Больные жалуются на боль в нижней части живота, носящую схваткообразный характер, температура остается в пределах нормы, в редких случаях поднимается до субфебрильных значений. При поражении прямой кишки (амебный проктит) возникают тенезмы (сильная тянущая боль без выделения кала). У детей младшего возраста к перечисленным симптомам часто добавляются рвота и выраженное обезвоживание. Процесс продолжает оставаться острым на протяжении 5-6 недель, а затем регрессируют: кал приобретает оформленный вид, в нем отсутствуют примеси, абдоминальная боль уменьшается.

Однако следует заметить, что случаи выздоровления от острого кишечного амебиаза без специфического антипаразитарного лечения встречаются редко.

Поэтому речь идет не о выздоровлении, а о периоде ремиссии, когда симптомов нет, а амебы в организме есть. Ремиссия может продолжаться в течение нескольких месяцев, а затем болезнь снова обостряется и процесс принимает хроническую форму.

Хронический амебиаз может быть рецидивирующим и непрерывным. В первом случае на смену обострениям с расстройством стула и болью в правом подреберье приходят ремиссии, во время которых наблюдаются эпизодическое урчание в животе и небольшой метеоризм. Во втором случае – при непрерывном хроническом амебиазе – пациенты отмечают периодические боли в животе, внезапно возникающую тошноту и время от времени появляющийся жидкий стул. Для этой формы характерны расстройства всех видов обмена (истощение, гиповитаминоз, эндокринопатии, анемия и т.д.).

Фульминантный амебиаз характеризуется выраженной интоксикацией, обширным изъязвлением слизистой оболочки кишечника, кровотечениями, перфорацией кишечника с развитием перитонита.

Внекишечный амебиаз отличается разнообразием проявлений, поскольку поражение может затронуть любой орган.

В большинстве случаев патологический процесс разворачивается в печени и носит название амебного абсцесса печени. Симптомокомплекс включает лихорадку, озноб, ночной гипергидроз (обильное выделение пота), боль в правом подреберье, а при крупных абсцессах дополняется желтухой.

Поражение легких (амебная пневмония) протекает с воспалительными изменениями в легочной ткани и развивается либо в результате прорыва абсцесса печени, либо гематогенным путем. Пациенты испытывают боль в груди, жалуются на одышку, озноб, кашель с отделением мокроты, в которой может присутствовать гной и кровь.

Амебный менингоэнцефалит протекает с симптомами выраженной интоксикации, множественными абсцессами, имеет острое начало и высокий процент летальности.

Кожный амебиаз характеризуется формированием язв с неровными краями на коже промежности, половых органов, в области свищевых ходов, послеоперационных ран.

Диагностика амебиаза

Поскольку амебиаз продолжает считаться болезнью жаркого климата, отечественные врачи не всегда диагностируют ее сразу, путая с другими кишечными патологиями. Это чревато несвоевременно начатой терапией и риском развития осложнений. Поэтому крайне важен тщательный сбор анамнеза, который включает эпидемиологическую информацию, и применение необходимых диагностических мероприятий.

- Микроскопическое исследование фекалий для выявления вегетативных форм и цист.

- Скрининговое исследование для качественного обнаружения ДНК возбудителей протозойных инвазий в клинических образцах кала методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).