Сифилис этиология. 16. Сифилис приобретенный и врожденный. Этиология, патогенез. Общее течение сифилиса. Лаб.

Сифилис этиология. 16. Сифилис приобретенный и врожденный. Этиология, патогенез. Общее течение сифилиса. Лаб.

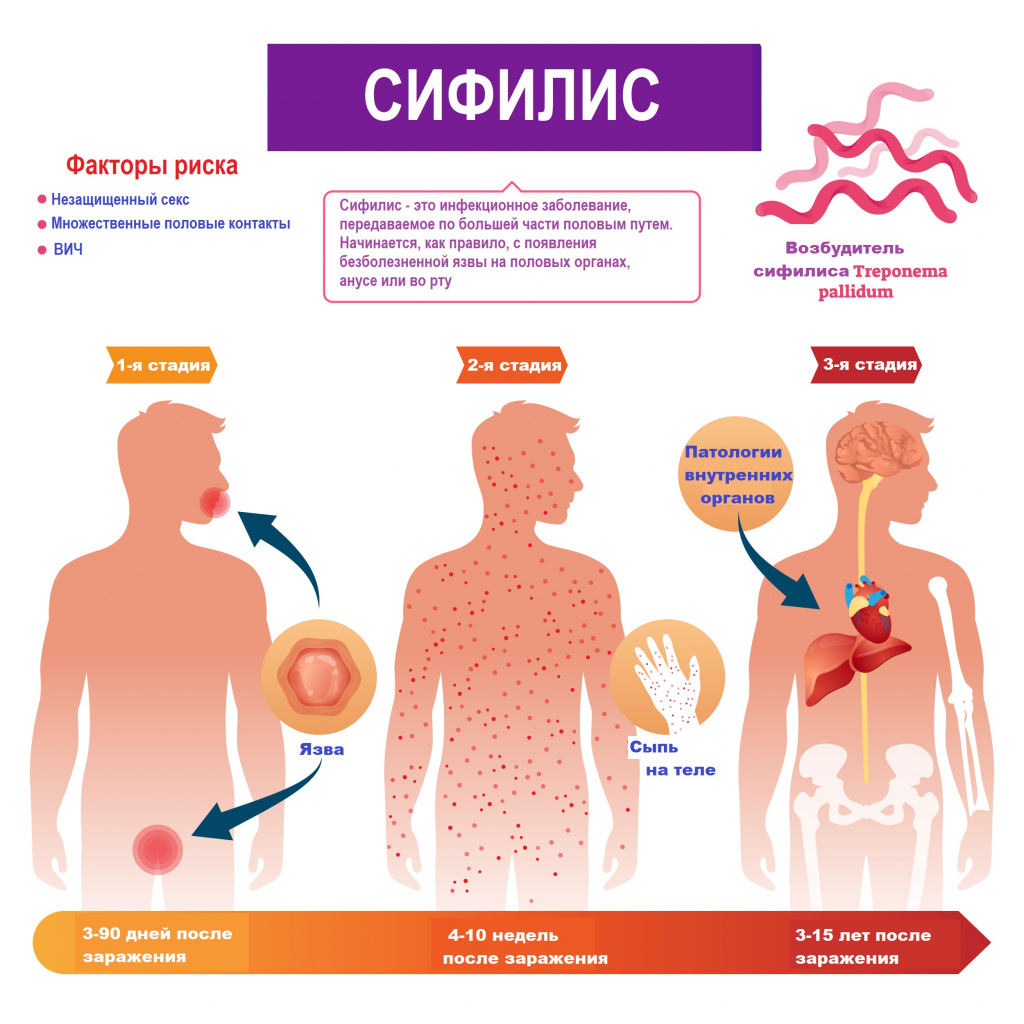

^ ЭТИОЛОГИЯ СИФИЛИСА ХАРАКТЕРИСТИКА БЛЕДНОЙ ТРЕПОНЕМЫ. Возбудитель сифилиса - бледная трепонема (Spirochaeta Pallidum). Бледная трепонема имеет спиралевидную форму, длину от 4 до 14 мкм и в поперечнике 0,2-0,25 мкм. Число оборотов спирали 8-32, её завитки равномерны, вверху закруглены, расстояние между ними одинаково, высота завитков по направлению к концам уменьшается. Бледная тренонема совершает вращательные движения вокруг своей продольной оси, поступательные, волнообразные движения и способна сгибать своё тело. Её движения плавные. Бледная трепонема имеет 4 антигенных компонента, 1) термолабильный компонент белковой природы, разрушающийся при нагревании до 76-78°С, 2) термостабильный антиген полисахаридной природы, не разрушающийся при нагревании до 100°С, 3) липоидный антиген, идентичный кардиолипину, 4) такой же липоид, не отличающийся от предыдущего серологически и химически (практического значения не имеет). Бледная трепонема при посеве материала от больного на искусственные питательные среды не растёт, в тех же редких случаях, когда удаётся получить рост культуры бледной трепонемы, она является непатогенной. Вне организма бледная трепонема хорошо сохраняется при низких температурах и во влажной среде. На предметах домашнего обихода она сохраняет свою вирулентность до высыхания. Температура 40-42°С сначала повышает активность микроорганизма, а затем он разрушается. При 55°С трепонемы гибнут в течение 15 минут. Так же губительно действуют на нее химические вещества (кислоты, едкие щёлочи), а также инсоляция. В 0,3-0,5% растворе соляной кислоты она моментально утрачивает свою подвижность, в 3-4% растворе гидрокарбоната натрия трепонема некоторое время сохраняет свою подвижность, а в 5% растворе сразу гибнет. В 40% этиловом спирте подвижность трепонемы сохраняется 10-20 мин, а в 50-56% спирте утрачивается сразу. В 0,2% растворе нитрата серебра трепонемы разрушаются. Цитратная кровь при температуре 3°С сохраняет свою заразительность 3 дня, для разрушения бледной трепонемы в цельной крови достаточно 3-5 дней. Кровь больных сифилисом заразна в инкубационном периоде, при первичном и вторичном манифестном сифилисе. Её более низкая заразительность в скрытом и третичном периодах сифилиса объясняется меньшим количеством циркулирующих в сосудистом русле трепонем. Лабораторная диагностика сифилиса является обязательной и, подчас, играет решающую роль в подтверждении клинического диагноза. Бледная трепонема располагается в тканевых щелях, между волокнами соединительной ткани, вокруг лимфатических и кровеносных сосудов, в стенках, а также просветах лимфатических капилляров. В связи с этим тканевая жидкость - сыворотка (серум) - и является тем материалом, который необходим для бактериологического исследования на бледную трепонему. Материал для исследования получают от больного до лечения непосредственно в лаборатории. Основными объектами исследования служат: 1) все элементы первичного сифилиса, 2) высыпания вторичного периода, сопровождающиеся мацерацией, слущиванием эпителия, эрозированием и изъязвлением (мокнущие папулы, широкие кондиломы, эрозивные папулы, эрозии слизистых оболочек и т. п.). Метод раздражения. Объект исследования (шанкр, папула и т. п.) тщательно, но осторожно, не вызывая кровотечения, очищают от поверхностного загрязнения ватным тампоном, смоченным стерильным физиологическим раствором и протирают кусочком сухой ваты или марли. Затем периферическую поверхность исследуемой эрозии (язвы, папулы), осторожно поглаживают петлёй или лопаточкой, в результате чего через полминуты - минуту начинает появляться серум. Признаком выделения серума служит появление блеска на поверхности исследуемого объекта (эрозия или папула как бы покрывается лаком). Во избежание кровотечения не следует производить слишком энергичных и царапающих движений. Можно после поглаживания выждать 1—2 минуты, тогда серум выделяется обычно в изобилии. Метод пункции. Пункция основания шанкра или папулы не применяется вследствие малой эффективности результатов. Практическую ценность имеет лишь пункция лимфатического узла. Показания к пункции лимфатического узла: 1. Недоступность шанкра для исследования (фимоз, локализация в уретре), 2. Отрицательный результат при исследовании шанкра (например, при осложнении шанкра вторичной инфекцией и пр.), 3. Наличие смешанного шанкра - ulcus mixtum - при сочетании мягкого и твёрдого шанкров, когда вследствие лечения язва мягкого шанкра уже зарубцевалась, а твёрдый шанкр ещё не сформировался и лишь увеличенные регионарные л/узлы указывают на возможное наличие сифилитической инфекции. Исследование в тёмном поле зрения. Исследование бледной трепонемы проводят в тёмном поле зрения. На тонкое предметное стекло наносят каплю физиологического раствора и каплю серума, быстро перемешивают петлёй и накрывают покровным стеклом, затем стекло слегка придавливают концом петледержателя. Исследуемый серум не должен занимать всю площадь под покровным стеклом, что обеспечит небольшую толщину препарата, так как толстый слой жидкости затрудняет рассматривание ныряющих" трепонем. Пунктат лимфатического узла не рекомендуется разводить физ. раствором - это ведёт к снижению количества трепонем. При исследовании Бледная трепонема чаще представляется в виде тонкого и нежного пунктира, так как лучше освещаются выпуклые стороны завитков, она слабо преломляет свет и имеет серебристый оттенок. Её движения хорошо заметны, причём чаще преобладают движения поступательные и сгибательные (то быстрые, то медленные). В препарате, где много жидкости, бледную трепонему рассматривать труднее, так как она быстрее перемещается током жидкости и уносится из поля зрения и, кроме того, проделывает "ныряющие" движения. Нередко встречаются нежные и тонкие формы бледной трепонемы, требующие хорошей визуальной адаптации и очень внимательного просмотра препарата. Серологическая диагностика сифилиса. Для диагностики сифилиса, особенно в латентной и поздней стадиях, а также для оценки успешности проводимого лечения важнейшее значение имеют серологические исследования. В различных стадиях болезни преобладают то одни, то другие антитела, относящиеся к разным классам иммуноглобулинов. Выделяют основные группы серологической диагностики: I. Липидные (реагинные) реакции: 1. реакция связывания комплемента (РСК) с липидньши антигенами - реакция Вассермана (РВ), 2. осадочные реакции (реакция преципитации Кана, цитохолевая реакция Закса-Витебского и др.), 3. микрореакция на стекле с липидными антигенами (экспресс-метод серодиагностики и др.). II. Групповые трепонемные реакции: I. РСК с протеиновым трепонемным антигеном Рейтера, 2. реакция иммунофлюоресценции (РИФ), 3. реакция иммунного прилипания (РИП). III. Видоспецифические протеиновые трепонемные реакции. 1. реакция иммобилизация бледных трепонем (РИБТ), 2. РИФ-абс и ее варианты, 3. реакция непрямой гемагглютинации бледных трепонем. Реакция Вассермана - это первый серологический метод диагностики сифилиса. Реакция основана на феномене связывания комплемента (реакция Борде-Жангу) и определяет противолипидные антитела (реагины). С помощью этой реакции выявляется аутоиммунный процесс, вызванный денатурированием бледными трепонемами тканей макроорганизма с образованием липопротеидного комплекса (конъюгата), в котором липиды (гаптен) являются детерминантой. Реакции Вассермана присущи существенные недостатки, ограничивающие ее применение. Недостаточная чувствительность. РВ отрицательная в начале первичной стадии, бывает негативной и у больных третичным активным сифилисом с поражениями кожи, слизистых оболочек, костей, внутренних органов, центральной нервной системы, поздним врожденным сифилисом, особенно, если они в прошлом подвергались лечению антибиотиками. Недостаточная специфичиость. РВ может быть положительной у лиц, никогда не болевших и не болеющих сифилисом, у некоторых больных лепрой, иногда при малярии, аутоиммунных заболеваниях, распадающихся злокачественных новообразованиях, обширных инфарктах миокарда и других заболеваниях, а порой и у совершенно здоровых людей. Кратковременная песпецифическая позитивация РВ наблюдается у ряда женщин непосредственно перед родами и сразу после них, у наркоманов, после наркоза, приема алкоголя и т. п. Экспресс-метод (микрореакция на стекле). Эта реакция также относится к липидным реакциям. Преимуществами экспресс-метода являются быстрота получения ответа (через 30-40 мин), небольшой объем необходимой для анализа крови (2-3 капли плазмы или сыворотки). Ложноположительные результаты при экспресс-методе получают чаще, чем при постановке РВ, поэтому он разрешен для применения только как отборочная реакция при массовых обследованиях населения на сифилис и при обследовании больных в клинико-диагностических лабораториях соматических больниц. Окончательный диагноз сифилиса этим методом устанавливать запрещено. Экспресс-метод нельзя применять у беременных, доноров, а также для контроля после лечения больных сифилисом. Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Эта реакция относится к групповым трепонемным реакциям и ставится в двух модификациях -РИФ-10 и РИФ-200, т.е. с разведением испытуемой сыворотки в 10 и 200 раз. РИФ-10 более чувствительна, но чаще дает неспецифические положительные результаты, чем РИФ-200, отличающаяся высокой специфичностью. Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ). Основана на определении в сыворотке крови больных видоспецифичных антител - иммобилизинов, обусловливающих неподвижность бледных трепонем в присутствии комплемента. РИБТ становится положительной значительно позже, чем РИФ и РВ. Поэтому для диагностики первичной стадии сифилиса она не применяется, хотя во вторичном периоде бывает положительной у 85-100% больных. При третичном сифилисе, при специфических поражениях внутренних органов, нервной системы, при врожденном сифилисе, когда РВ часто отрицательная, РИБТ дает положительные результаты в 98-100% случаев. РИБТ может оказаться ложноположительной, если в исследуемой сыворотке содержатся трепонемоцидные вещества (например, пенициллины, тетрациклины, эритромицин), вызывающие неспецифическую иммобилизацию бледных трепонем. Поэтому нельзя исследовать кровь на РИБТ ранее 2 нед. после окончания приема антибиотиков и других противосифилитических препаратов. РИБТ, как и РИФ, очень медленно негативируется в процессе противосифилитической терапии. Вследствие этого она непригодна для контроля за ходом противосифилитической терапии. Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) зарекомендовала себя как высокочувствительный и специфичный тест. РПГА ставят в качественном и количественном вариантах, существуют макро- и микромодификации. Дифференциальный диагноз бледной трепонемы по микроскопическому исследованию. При микроскопическом исследовании бледную трепонему необходимо дифференцировать с другими видами спирохет, встречающихся на половых органах и в полости рта. Чаще всего на половых органах обнаруживают группу Spirochaeta refringens. Это грубая и толстая спирохета, завитки её неравномерны и неодинаковы по форме и глубине, контуры завитков во время движения могут изменяться. Она обычно короче бледной трепонемы, имеет от 5-6 до 8 грубых завитков, в ряде случаев встречаются и более длинные экземпляры. Движения её беспорядочные, резкие: она то быстро пробегает в поле зрения, то вдруг останавливается и начинает сгибаться и заворачиваться в причудливые петли, дуги и восьмёрки, то, наоборот, медленно и лениво покачиваясь, продвигаться вперёд, то производит быстрые волнообразные движения, напоминающие полощущийся на ветру флаг. Редко встречаются стройные и организованные экземпляры Spirochaeta refringens. Поэтому необходимо перед исследованием особенно тщательно очищать физиологическим раствором исследуемый объект от загрязнений. Следует помнить, что бледная трепонема слабо преломляет свет и светится серебристым блеском, a Sp. refringens более яркая и имеет золотистый оттенок. Кроме того, Sp. Refringens хорошо красится всеми анилиновыми красителями. Из спирохет в полости рта чаще встречаются: Spirochaeta buccalis и Spirochaeta dentium. Первая их них такая же толстая, грубая, с неправильными завитками и беспорядочными движениями, как Sp. refringens. Она также хорошо прокрашивается анилиновыми красителями. Spirochaeta dentium сходна с бледной трепонемой. Она так же нежна и изящна, имеет ровные завитки, так же светится серебристым блеском, но заметно короче бледной трепонсмы (не более 6-8, а чаще 4-6 завитков) и завитки её расположены под более острым углом, если линию завитков бледной трепонемы можно сравнить с лезвием ножа для резки хлеба, то завитки зубной спирохеты подобны пиле. Кроме того, отличительным признаком последней является отсутствие у неё маятникообразных движений, столь типичных для бледной трепонемы. Нередко бледную трепонему приходится дифференцировать с возбудителем язвенно-некротической ангины Плаут-Венсана. Это тонкая и нежная спирохета, но одновременно грубая по своему архитектурному рисунку, завитки её плоски и неравномерны, иногда она имеет 2-3 пологих завитка, напоминающих изогнутого червяка. Движения её активны, но беспорядочны, и светится она в тёмном поле зрения ярче бледной трепонемы. Фузоспириллёзная спирохета бледно прокрашивается всеми аналиновыми красителями и по Граму - в розовый цвет. Значительно реже в исследуемом материале можно встретить возбудителя тропической фрамбезии - Spirochaeta pertenuis seu Spirochaeta pailidum Castellani. Необходимо помнить, что никогда не следует ставить диагноз на основании обнаружения единичных трепонем. Исключение из этого правила можно сделать только при исследовании пунктата лимфатических узлов, где не наблюдается других видов спирохет, кроме бледной. ^ ОБЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА КЛАССИФИКАЦИЯ СИФИЛИСА. Инкубационным периодом называют время от момента инфицирования до появления твердого шанкра. Его продолжительность в среднем составляет 3-4 недели. С момента появления твердого шанкра начинается первичный период сифилиса, который подразделяют на два этапа - первичный серонегативный и первичный серопозитивный. Первые 2-3 недели с момента появления твердого шанкра из-за низкой концентрации реагиновых антител классические серологические реакции отрицательны, затем в последующие 3 недели нарастает концентрация липоидных антител - реагинов и серологические реакции становятся положительными. Таким образом, общая длительность первичного периода составляет в среднем около 6-7 недель. Клиническая картина первичного сифилиса характеризуется возникновением первичной сифиломы (твердый шанкр), регионарного лимфаденита и иногда лимфангиита, развивающегося по направлению от твердого шанкра к близлежащим увеличенным лимфатическим узлам. Твердый шанкр образуется у больных после окончания инкубационного периода и располагается на месте внедрения бледных трепонем в кожу или слизистые оболочки. Твердый шанкр чаще всего локализуется на коже и слизистых оболочках половых органов (головка полового члена, область препуциального мешка, анус у гомосексуалистов, большие и малые половые губы, задняя спайка, область шейки матки), реже на бедрах, лобке, животе (генитальное расположение первичной сифиломы). Внеполовые шанкры, которые встречаются значительно реже, локализуются на губах, языке, миндалинах, веках, пальцах и любом другом участке кожи и слизистых оболочек, где произошло проникновение бледных трепонем. В этих случаях говорят об экстрагенитальном расположении первичной сифиломы. Клиническая картина твердого шанкра, как правило, весьма характерна. Чаще это единичная эрозия правильных округлых или овальных очертаний, блюдцеобразной формы с резкими четкими границами, обычно величиной до 1-1,5 см, но может быть и больше. В зависимости от размера различают мелкие (карликовые от 3 до 5 мм ) и крупные (гигантские от 3 до 5 см> шанкры. Цвет эрозий мясо-красный или похож на цвет испорченного сала, края слегка возвышаются и полого опускаются ко дну (блюдцеобразная форма). Отделяемое эрозии серозное, скудное и придает шанкру блестящий, "лакированный" вид. Наиболее характерный признак твердого шанкра - инфильтрат плотноэластической консистенции, который пальпируется в основании эрозии (отсюда и название - ulcus durum). У язвенного твердого шанкра края выше выступают над дном, инфильтрат выражен резче. После заживления язвенный твердый шанкр оставляет рубец, а эрозивный заживает бесследно. Гораздо реже встречаются несколько шанкров: множественные твердые шанкры, биполярные (один в области половых органов, а другой - на пальцах рук, на губе, в области грудных сосков и т.п.) и шанкры «отпечатки» располагающиеся на соприкасающихся участках кожных покровов и слизистых. Помимо этих разновидностей твердого шанкра встречаются атипичные его варианты: шанкр-амигдалит, шанкр-панариций, шанкр-индуративный отек и герпетический шанкр. Для шанкра-амигдалита характерны увеличение и уплотнение одной миндалины при отсутствии на ней эрозии или язвы. В окружности миндалины отсутствуют выраженные воспалительные явления, отмечаются резкие границы воспалительного процесса, отсутствуют температурная реакция и болезненность при глотании. При пальпации миндалины шпателем ощущается ее упругость. В этих случаях на поверхности миндалины (после легкого поглаживания платиновой петлей) легко находят большое количество бледных тренонем. Диагностике способствуют наличие характерного для первичного периода сифилиса регионарного лимфаденита на шее, в области угла нижней челюсти (лимфатические узлы размером от крупной фасоли до лесного ореха, подвижные, плотноэластической консистенции, не спаянные с окружающей тканью, безболезненные) и появление положительных серологических реакций крови. На пальцах рук твердый шанкр может встречаться в обычной клинической форме, но может протекать атипично (шанкр-панариций). Такая локализация шанкра наблюдается преимущественно у медицинского персонала (лаборанты, гинекологи, стоматологи и др.). Шанкр-панариций по клинической картине напоминает банальный панариций стрептококковой этиологии (булавовидное вздутие концевой фаланги, резкая болезненность), поэтому при дифференциальной диагностике необходимо помнить о наличие плотного инфильтрата, отсутствии островоспалительной эритемы и, что особенно важно, наличии характерного регионарного (в области локтевых лимфатических узлов) лимфаденита при данной атипичной разновидности твердого шанкра. Индуративный отек как проявление первичного сифилиса обычно располагается в области больших половых губ, мошонки или крайней плоти, т.е. в местах с большим количеством лимфатических сосудов. Отмечается отечность этих участков. Характерно выраженное уплотнение тканей, при надавливании на которые углубления не образуется. Диагностике атипичного твердого шанкра в виде индуративного отека также способствует наличие характерного регионарного лимфаденита, анамнез, данные обследования полового партнера и положительные результаты серологического исследования крови на сифилис (во второй половине первичного периода). У ряда больных первичная сифилома осложняется Присоединившейся вторичной бактериальной инфекцией. В этих случаях говорят об осложненных твердых шанкрах. К осложнениям твердого шанкра относят баланит, баланопостит, фимоз, парафимоз, гангреншацию и фагеденизм. Регионарный лимфаденит является вторым важнейшим симптомом первичного сифилиса. Он появляется через 7-10 дней после возникновения твердого шанкра. Ближайшие к твердому шанкру лимфатические узлы (чаше всего паховые) увеличиваются до размеров фасоли или лесного ореха, становятся плотноэластическими, они не спаяны между собой, окружающими тканями и кожей, безболезненны, кожа над ними не изменена. Регионарный лимфаденит продолжается длительно и разрешается медленно, несмотря на специфическое лечение. Сифилитический лимфангиит (воспаление лимфатических сосудов) - третий симптом первичного сифилиса. Он развивается в виде плотного безболезненного шнура размером с пуговчатый зонд. Иногда по ходу тяжа образуются небольшие чсткообразные утолщения.

"