Сыпной тиф - причины появления, симптомы заболевания, диагностика и способы лечения

Сыпной тиф

Сыпной тиф: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Сыпной тиф (вшиный, военный, головной, голодный, европейский, госпитальная, лагерная, тюремная лихорадка) — острое инфекционное заболевание, характеризующееся цикличным течением, интоксикацией, высыпаниями на коже, а также поражением нервной и сердечно-сосудистой систем.

Сыпной тиф – одна из самых древнейших болезней человечества. Полагают, что описанная греческим историком Фукидидом эпидемия в 40 г. до н.э. в Афинах была на самом деле эпидемией сыпного тифа, завезенного из Египта или Эфиопии. В отдельную нозологию сыпной тиф был выделен лишь в XIX веке (работы Т. Мёрчисона (1862), С.П. Боткина (1868) и В. Гризингера (1887)), а возбудитель заболевания был открыт только в начале прошлого века.

Причины появления сыпного тифа

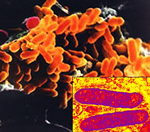

Возбудитель сыпного тифа — грамотрицательная бактерия Риккетсия Провачека (Rickettsia prowazekii).

Сыпной тиф является антропонозной инфекцией, т. е. ее источник – больной человек, причем начиная с последних дней инкубационного периода, весь лихорадочный период и до 7-8-го дня после нормализации температуры тела.

Механизм передачи — трансмиссивный (через платяных и реже головных вшей). Заражение людей происходит при попадании бактерий (риккетсий) из высохших фекалий эктопаразитов (вшей) на слизистые оболочки глаз, полости рта, верхних дыхательных путей, на поврежденную кожу.

Восприимчивость человека к инфекции очень высокая независимо от пола и возраста.

Классификация заболевания

По МКБ-10 сыпной тиф подразделяют:

- эпидемический сыпной тиф,

- рецидивирующий сыпной тиф (болезнь Брилла-Цинссера).

- легкая степень,

- средняя степень тяжести,

- тяжелая степень.

- специфические (присущие сыпному тифу),

- неспецифические (вызванные вторичной бактериальной инфекцией).

Выделяют 4 периода болезни:

- Инкубационный период — 6-25 дней, в среднем 11-14 (отсутствие симптоматики).

- Начальный период — до появления сыпи, продолжительностью 4-5 дней.

- Период разгара — от момента появления сыпи до нормализации температуры длительностью от 5 до 8-10 дней.

- Период реконвалесценции (выздоровления).

В период разгара температура держится на уровне 39-40°С, ярко проявляются симптомы поражения центральной нервной системы: нестерпимая головная боль, головокружение, тошнота, бессонница. Меняется и поведение больных – они проявляют двигательное беспокойство, сменяющееся адинамией, быстрой истощаемостью, могут быть слишком разговорчивыми, иногда плаксивыми. Бредовые состояния (если есть) могут сопровождаться галлюцинациями.

Из-за поражения нервных волокон больной не способен высунуть язык далее передних нижних зубов, выполняя при этом толчкообразные движения, сглаживаются носогубные складки и складки глабеллы.

Яркий симптом разгара болезни — сыпь на коже (экзантема).Размер элементов сыпи – не более 3 мм. Они представлены розеолами (небольшими воспаленными пятнами – до 1 см), которые сначала имеют розовый оттенок, потом красный или синюшный, а затем бледнеют, и петехиями (точечными кровоизлияниями). Под конец периода разгара температура тела возвращается в норму, что свидетельствует о наступлении периода выздоровления.

В период реконвалесценции восстанавливаются нарушенные функции организма, но остаются выраженная слабость, нарушение сна, раздражительность. На смену возбуждению приходит апатия, больные с трудом подбирают нужные слова для выражения своих мыслей, зато аппетит может быть повышенным.

Болезнь Брилла – это повторный, рецидивный сыпной тиф, возникающий у лиц, ранее переболевших эпидемическим сыпным тифом.

Она протекает в среднетяжелой и легкой форме и почти всегда с благоприятным исходом.Симптомокомплекс тот же, но имеет меньшую выраженность: умеренная и непродолжительная лихорадка, сыпь чаще розеолезная с небольшим количеством петехий, психические нарушения встречаются реже, хотя бывают случаи делирия. Выздоровление начинается на 10-12-й день и протекает значительно быстрее.

Диагностика сыпного тифа

Характерная клиническая картина – резкая головная боль в сочетании с бессонницей, наличие высокой температуры, красное одутловатое лицо в сочетании с красными глазами, наличие сыпи на туловище – может вызвать у врача подозрение на сыпной тиф.

Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика сыпного тифа основана на выявлении антител к риккетсиям в сыворотке крови больного, для чего используется метод РПГА (реакция пассивной, или непрямой гемагглютинации).

Серологическая диагностика эпидемического сыпного тифа и болезни Брилля в РПГА (реакция пассивной, или непрямой гемагглютинации). Эпидемический сыпной тиф (вшив�.

До 5 рабочих дней Доступно с выездом на домВ специализированных лабораториях используются также реакция непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ) и иммуноферментный анализ (ИФА), позволяющие определять отдельно антитела класса IgМ (ранние, свидетельствующие о наличии инфекционного процесса) и IgG (появляются в периоде реконвалесценции). Для выявления генома риккетсий Провацека может применяться полимеразная цепная реакция (ПЦР).

К каким врачам обращаться

Диагностикой и лечением сыпного тифа занимается врач-инфекционист, но чаще всего сначала пациенты обращаются к врачу-терапевту или врачу общей практики .

Лечение сыпного тифа

Все пациенты с установленным диагнозом «сыпной тиф» или подозрением на него госпитализируются в инфекционный стационар. Им требуется строгий постельный режим. Вставать можно на 7-8-й день после стихания лихорадки. Строгий постельный режим связан с высоким риском развития ортостатического коллапса (падения артериального давления). Больным требуется тщательный уход, осуществление гигиенических процедур, профилактика пролежней.

Основа лечения – антибактериальная и патогенетическая терапия: введение по показаниям дезинтоксикационных средств, коррекция расстройств сердечно-сосудистой системы. При очень тяжелом течении болезни с развитием инфекционно-токсического шока показано введение глюкокортикостероидов.

При наличии гипервозбуждения пациентам назначают седативную терапию, а с целью профилактики тромбозов – антикоагулянты.

Осложнения сыпного тифа делят на специфические и неспецифические.

Специфические (присущие сыпному тифу): инфекционно-токсический шок, коллапс, тромбоз, тромбоэмболия, тромбофлебит, эндартериит, разрывы сосудов головного мозга, поражение ядер черепно-мозговых нервов, полирадикулоневрит, кишечное кровотечение, миокардит, инфаркт миокарда, психоз.

Неспецифические (вызванные вторичной бактериальной инфекцией): вторичная пневмония, отит, паротит, абсцессы, фурункулез, пиелоцистит, стоматит, флегмоны подкожной клетчатки, пролежни.

Профилактика сыпного тифа

Профилактика сыпного тифа направлена на своевременную борьбу с распространением вшей (педикулезом). При выявлении очагов заболевания на протяжении недели проводится общий осмотр и обследование людей на наличие сыпного тифа. Если риск заболевания повышен, то проводят вакцинацию. Вакцина Е сыпнотифозная комбинированная живая (ЖКСВ-Е) применяется по эпидемиологическим показаниям, когда существует угроза заражения сыпным тифом, а также для предохранения персонала лабораторий, работающего с риккетсиями Провачека.

- Ющук Н.Д. Лекции по инфекционным болезням. Том 1. / Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 656 с.

- Пантюхина А.Н., Шпынов С.Н., Белоусова Л.С., Тарасевич И.В. Исторические аспекты разработки и применения вакцин против эпидемического сыпного тифа (материалы для подготовки лекции) // Инфекционный болезни: Новости. Мнения. Обучение. – 2019. – № 1(28).

- Клинические рекомендации «Сыпной тиф (инфекция, вызванная Rickettsia prowazeki)». Разраб.: Ассоциация врачей инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (МОО «АВИСПО»), Евро-азиатское общество по инфекционным болезням (МОО «ЕАОИБ»). – 2019.

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.