27. Дизентерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенетические механизмы развития синдрома токсикоза. Клиника типичной формы дизентерии.

27. Дизентерия. Этиология. Эпидемиология. Патогенетические механизмы развития синдрома токсикоза. Клиника типичной формы дизентерии.

Дизентерия (шигеллез) – антропонозная бактериальная инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя, вызываемая шигеллами, характеризующаяся преимущественным поражением толстой кишки с развитием синдрома дистального спастического колита.

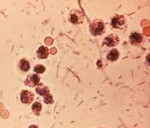

Этиология: р. Shigella, 4 серогруппы: А – Sh. disenteriae (Григорьева-Шига), B – Sh. flexneri, C. – Sh. boydii, D – Sh. sonnei, Гр- палочки, К- и О-АГ, основные факторы патогенности – способность к адгезии к энтероцитам, инвазии и размножению в них, эндотоксин (ЛПС) и экзотоксины (цитотоксин, повреждающий мембраны эпителиальных клеток, энтеротоксин, усиливающий секрецию жидкости и солей в просвет кишки, нейротоксин)

Эпидемиология: источник заболевания – человек (больной любой клинической формой и бактерионоситель), выделяющий возбудителя в окружающую среду с испражнениями, механизм передачи – фекально-оральный (контактно-бытовой – основной при дизентерии Григорьева-Шига, водный – при дизентерии Флекснера, алиментарный – при дизентерии Зонне), в настоящее время наиболее значимы дизентерия Флекснера и Зонне, особенно Флекснера 2а, характеризующаяся тяжелым течением и высокой летальностью, наиболее восприимчивы дети 2-7 лет, пик заболеваемости в летне-осенний период, иммунитет после перенесенного заболевания нестоек и моноспецифичен

Патогенез: преодоление МБ кислотного желудочного барьера --> попадание возбудителя в тонкую кишку --> размножение шигелл, гибель с выделением эндотоксина, вызывающего явления интоксикации и энтеротоксического экзотоксина, вызывающего повышенную секрецию жидкости в просвет кишки (патологические изменения в тонкой кишке слабовыражены из-за отсутствия на энтероцитах рецепторов для адгезии возбудителя) --> колонизация шигеллами толстой кишки, адгезия и массивная инвазия колоноцитов --> активное размножение МБ в колоноцитах с последующей их гибелью и поражением соседних клеток, выделение токсинов, вызывающих:

а) расстройства микроциркуляции в кишечной стенке и поражение ее нервно-мышечного аппарата с развитием гипермоторной дискинезии, спазмов, нарушение процессов пристеночного пищеварения и всасывания

б) общеинтоксикационные проявления

в) поражения ЦНС (нарушение взаимоотношений между процессами возбуждения и торможения) и изменение функционального ВНС (в начале болезни преобладает тонус симпатической НС, а затем – парасимпатической НС)

г) поражения эндокринной системы (усиление деятельности коры надпочечников и нарушение регуляции ее работы, активация РААС)

д) поражение миокарда со снижением его сократимости, тенденцией к гипотензии

е) увеличение проницаемости сосудистой стенки с развитием циркуляторных расстройств

ж) нарушение функции пищеварительных желез (печени, почек) и др.

з) токсическое поражение почек (вплоть до ОПН) и др.

По типу: а) типичная форма и б) атипичные формы: стертая, бессимптомная, транзиторное бактерионосительство

По степени тяжести: а) легкая форма, б) среднетяжелая форма, в) тяжелая форма с преобладанием симптомов токсикоза или местных нарушений

По течению: а) острое (до 1 мес), б) подострое (1-3 мес), в) хроническое (свыше 3 мес): непрерывное, рецидивирующее, длительное бактериовыделение при нормальном стуле

Клиническая картина типичной формы дизентерии:

- инкубационный период в среднем 2-3 сут, длительность определяется инфицирующей дозой, вирулентностью возбудителя, путем передачи и состоянием макроорганизма

- острое начало с максимальным нарастанием всех симптомов в течение 1-2 суток, иногда могут быть кратковременные продромальные явления в виде слабовыраженных явлений интоксикации (слабость, недомогание, разбитость и др.)

- ведушие синдромы – синдром интоксикации и колитический синдром (дистального колита)

- синдром интоксикации проявляется лихорадкой, ознобом, чувством разбитости, головной болью, однократной или повторной рвотой, признаками транзиторной инфекционно-токсической кардиопатии и нефропатии

- колитический синдром проявляется болями, вначале тупыми, разлитыми по всему животу, имеющими постоянный характер, затем боли становятся более острые, схваткообразные, локализуются в нижних отделах живота, чаще слева, усиливаются перед дефекацией, сопровождаются тенезмами (эквивалент у детей раннего возраста – плач и покраснение лица), ложными позывами, стул учащается, становится жидким, с примесями слизи, зелени, прожилок крови, имеет каловый характер, на 2-3 день болезни количество каловых масс резко уменьшается, увеличивается содержание крови, нередко испражнения теряют каловый характер, становятся слизисто-кровянистыми в виде «ректального плевка», дефекация облегчения не приносит

- тенезмы и натуживания во время дефекации могут привести к выпадению слизистой прямой кишки

- объективно кожа больны бледная, сухая, язык утолщен, живот втянут, отмечается болезненность, урчание и «плеск» по ходу толстой кишки, часто уплотненная, малоподвижная, резко болезненная сигмовидная кишка, податливость ануса с явлениями сфинктерита

- длительность острого периода 5-14 дней

- в периоде реконвалесценции состояние больных улучшается, появляется аппетит, снижается температура тела, стул становится реже, в дальнейшем происходит полное восстановление нарушенных функций органов и систем

Клиническая картина атипичных форм дизентерии:

а) стертая форма – характерно отсутствие симптомов интоксикации при слабо выраженной дисфункции кишечника, отмечается сниженный аппетит, кашицеобразный стул, при пальпации кишечника может определяться сокращенная, иногда болезненная сигмовидная кишка

б) бессимптомная форма – клинически не проявляется, диагностируется на основании высева шигелл из испражнений и нарастания титра противошигеллезных антител в динамике при обследовании детей в эпидочагах

в) транзиторное бактерионосительство - наблюдается редко, представляет собой однократное выделение возбудителя из кала при отсутствии интоксикации и дисфункции кишечника, копроцитограмма нормальная, РНГА на шигеллезные АТ отрицательная, при ректороманоскопии патологических изменений слизистой кишки нет

Диагностика острой дизентерии:

1. Опорные клинико-диагностические признаки: характерный эпиданамнез, острое начало, синдром интоксикации, синдром дистального колита, параллелизм между тяжестью интоксикации и выраженностью дистального колита.

2. Трехкратное бактериологическое исследование испражнений (вероятность выделения шигелл наиболее высока в первые дни заболевания при условии забора материала до начала этиотропной терапии, посеве испражнений на качественную питательную среду непосредтвенно сразу после забора), посев лучше делать у постели больного, если это невозможно, взятый материал (испражнения с патологическими примесями, за исключением крови) следует поместить в пробирку с консервирующей средой и не позже, чем через 2 ч доставить в лабораторию, предварительный результат можно получить на 2-й день, окончательный - на 4-5-й день.

3. Экспресс-идагностика: определение АГ шигелл в сыворотке крови, кале, моги методами ИФА, РИФ, реакции угольной агглютинации, РСК, ПЦР

4. Серологические исследования в парных сыворотках, взятых с интервалом 7-10 дней методами ИФА, РИФ, РСК (диагностически значимо нарастание титра противошигеллезных АТ в 4 раза и более, диагностический титр для шигеллеза Зонне 1:100, шигеллеза Флекснера 1:200)

5. Копроцитограмма (выявление слизи с примесью даже единичных эритроцитов и нейтрофилов более 50 клеток в поле зрения, отсутствие детрита)

6. Ректороманоскопия – вспомогательный метод, показана при атипичном течении заболевания в виде гастроэнтерита и гастроэнтероколита, для разграничения острой и рецидива хронической дизентерии (при хронической дизентерии выявляются атрофические изменения слизистой), для кон

7. ОАК: умеренный лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом влево, незначительное повышение СОЭ.