Клонорхоз - причины, симптомы, диагностика и лечение

Клонорхоз

Клонорхоз – это хронически протекающая гельминтная инвазия. Основные симптомы связаны с вовлечением печени и поджелудочной железы, при значительной длительности заболевания возможно появление цирротических изменений, острого панкреатита, увеличивается вероятность возникновения злокачественных новообразований гепатобилиарной системы. Характерны аллергические реакции, обусловленные наличием паразита в организме, лимфаденопатия. Диагностика патологии связана с обнаружением возбудителя в каловых массах. Лечение – противогельминтная, десенсибилизирующая, противовоспалительная и симптоматическая терапия.

МКБ-10

B66.1 Клонорхоз

- Причины клонорхоза

- Патогенез

- Симптомы клонорхоза

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение клонорхоза

- Консервативная терапия

- Экспериментальное лечение

Общие сведения

Клонорхоз – трематодоз, то есть инфекция, вызываемая сосальщиками. Первое описание гельминта было сделано английским исследователем Макконелом в 1874 году, в дальнейшем возбудитель подробно изучался японским ученым Кобаяши. Наибольшая распространенность клонорхоза отмечается в Юго-Восточной Азии (большинство случаев зафиксировано в Китае, Корее и Японии), Приамурье, Приморском крае. На сегодняшний день ввиду трудовой миграции, экономического сотрудничества, глобализации гельминтоз становится проблемой общемировой инфектологии. Чаще инфицируются мужчины старше 35 лет, четкой сезонности не прослеживается.

Причины клонорхоза

Возбудитель гельминтоза – трематода Clonorchis sinensis, двуустка китайская. Источниками инфекции служат люди и млекопитающие, путь передачи алиментарный. Взрослые черви C. sinensis обычно живут в желчных протоках окончательных хозяев, яйца выделяются с фекалиями. Пресноводные улитки могут служить первыми промежуточными хозяевами. Яйца в воде развиваются в мирацидии, а после проглатывания улитками – в спороцисты, редии и церкарии. Зрелые церкарии свободно плавают в воде, вторгаются во вторых промежуточных хозяев (пресноводных рыб) через кожу, а затем образуют метацеркарии в мускулатуре рыбы.

Основными факторами риска клонорхоза являются работа в учреждениях общественного питания, рыболовном промысле и фермерских хозяйствах, низкая организованность социально-бытовых условий, малый размер доходов населения. Пораженность рыб метацеркариями в разных регионах варьируется от 7 до 102 пресноводных видов. Одним из свойств гельминта является длительное (до 40 лет) персистирование в организме без лечения, а также связь с формированием фиброза и злокачественных перерождений гепатоцитов, ткани билиарных протоков. Частота инвалидности после перенесенной нозологии коррелирует с выраженностью симптомов.

Патогенез

Механизмы патологического воздействия клонорхов до конца не изучены. Гельминт вызывает перидуктальную фиброплазию, начиная с 7-го дня болезни, активирует перекисное окисление липидов, что сопровождается повреждением ДНК клеток гепатобилиарного аппарата. Гепатоциты подвергаются гидропической дегенерации, подавляется апоптоз аномальных клеток, что способствует опухолевому росту. Поддержание хронического воспаления приводит к фиброзным изменениям тканей, образованию карцином.

У многих больных с симптомами данного гельминтоза выявляется высокий уровень содержания IL-33/ST2 – мощного индуктора пролиферации и фиброза эпителиоцитов. Индуцируемое паразитом производство IL-13 и IL-10 позволяет избегать воздействия иммунной системы ввиду их выраженного противовоспалительного эффекта, другим эффектом указанных интерлейкинов является индукция образования коллагена в тканях. В клетках желчепузырного эпителия отмечается избыточное производство ФНО-альфа и гамма-интерферонов, поддерживающих хроническое воспаление.

Симптомы клонорхоза

Период инкубации длительный – от 2-4 недель до десятилетий. Начало болезни имеет клинические проявления только у 10-40% пациентов, в остальных случаях симптомы не обнаруживаются или мало влияют на самочувствие больных, что приводит к отсутствию этиотропного лечения. Гельминтоз может начинаться с появления слабости, повышения температуры тела от 37,5 до более 40° C, дискомфорта в животе, жидкого стула, тошноты, желтушности склер. Через 14-30 дней симптомы исчезают самостоятельно или на фоне лечения, пациент долгое время ощущает себя здоровым.

Проявления клонорхоза преимущественно связаны с поражением желчевыделительной системы, симптомы дисфункции которой включают в себя ноющие боли в правом подреберье, изжогу, периодическую тошноту и вздутие живота, метеоризм, жидкий стул после жирной и жареной пищи. Иногда пациенты замечают темный цвет мочи (наподобие крепкой заварки). При развитии цирроза больные теряют массу тела, появляются отеки, нарушения сна, снижение памяти и другие симптомы печеночной недостаточности. Чаще всего осложнения и тяжелое течение клонорхоза регистрируются у лиц 40-60 лет.

Осложнения

Наиболее распространенными считаются гнойные осложнения, связанные с присоединением симптомов бактериального воспаления стенок желчного пузыря и внутрипеченочных протоков, абсцессы. Реже возникают хронические поражения пищеварительного тракта: язвенная болезнь 12-перстной кишки, дуоденит, панкреатит, холецистит, гепатит. Печеночные циррозы встречаются в 0,06% случаев клонорхоза. Самая частая онкологическая патология, связанная с длительной инвазией, отсутствием лечения паразитоза – холангиокарцинома.

Диагностика

Подтверждение диагноза проводится инфекционистом, необходим тщательный сбор эпидемиологического анамнеза за прошедшие десятилетия. Другие специалисты – хирурги, гастроэнтерологи – привлекаются для консультации при наличии показаний. Основными диагностическими лабораторно-инструментальными признаками инфекции являются:

- Физикальные данные. Объективный осмотр при клонорхозе нередко не выявляет патологических изменений. В ряде ситуаций при пальпации живота обнаруживается значимая гепатомегалия, болезненность в области желчного пузыря, вздутие, метеоризм, реже спленомегалия, субиктеричность склер. Обязательным является изучение мочи и кала (изменение оттенка, запаха, консистенции физиологических выделений).

- Лабораторные исследования. В анализе крови определяется лейкоцитоз, эозинофилия до 80%, ускорение СОЭ. Обнаруживается повышение активности печеночных трансаминаз, ГГТП, щелочной фосфатазы, общего и прямого билирубина, триглицеридов, гипоальбуминемия. В анализе мочи выявляется изменение цвета, увеличение плотности, появление билиарных пигментов, уробилиногена, единичных лейкоцитов.

- Выявление инфекционных агентов. Обязательно проведение копроовоскопии по методу Като либо формалин-эфирного обогащения с учетом того, что яйца клонорха имеют схожесть с яйцами описторха и других трематод. Серологическая диагностика является высокочувствительным методом с высокой вероятностью перекрестных реакций с антителами к иным сосальщикам. Современная методика LAMP (изотермальная петлевая амплификация) считается менее дорогостоящей, чем ПЦР-исследование.

- Инструментальные методы. Малоинформативны при симптомах клонорхоза, но помогают в проведении дифференциального диагноза с опухолевыми процессами, холангитами иного происхождения. Рекомендуется УЗИ органов брюшной полости, предпочтительно – с контрастированием (CEUS), МРТ. В некоторых случаях выполняется тонкоигольная биопсия печеночной ткани, диагностическая лапароскопия.

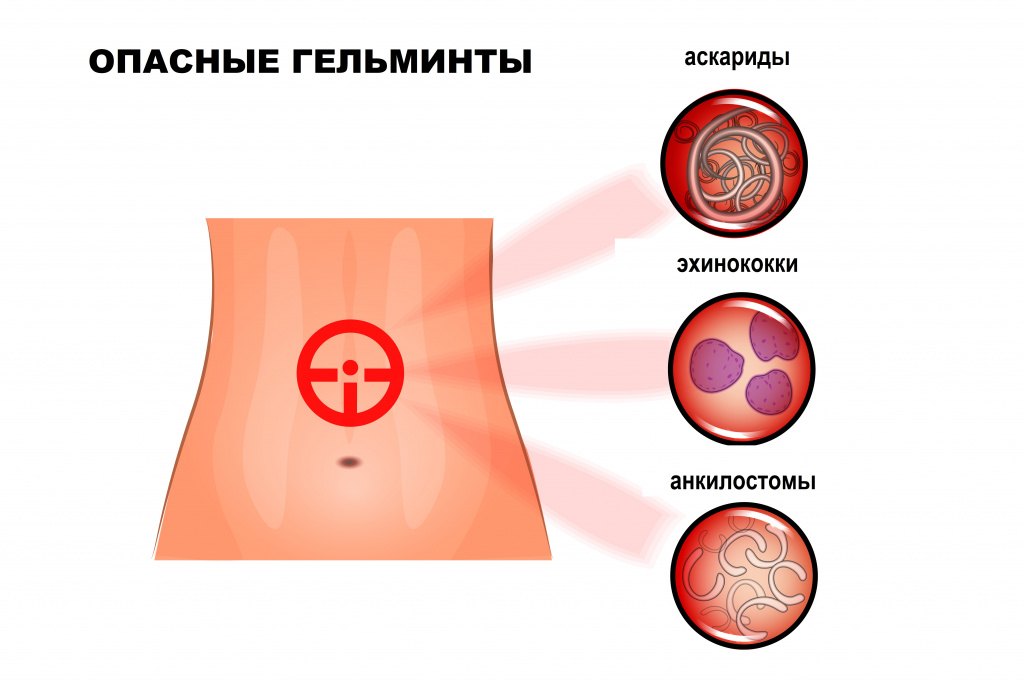

Дифференциальный диагноз осуществляется с описторхозом – клинически эти патологии неотличимы, необходимо лабораторное подтверждение. При остром начале симптомы клонорхоза схожи с другими гельминтными поражениями (аскаридозом, трихинеллезом, токсокарозом), поскольку на первый план выходит аллергический компонент заболевания. Вирусные гепатиты чаще протекают с выраженной желтухой, относительно коротким инкубационным периодом, характерным анамнезом.

Лечение клонорхоза

Госпитализация пациентов с симптомами хронического клонорхоза осуществляется по клиническим и эпидемиологическим показаниям, при остром течении производится в обязательном порядке. При выраженных аллергических, холестатических симптомах, тяжелом преморбидном фоне назначается постельный режим. Диетические рекомендации связаны с нарушениями функции желчевыводящей системы, печеночной ткани. Показано частое дробное щадящее питание, исключается жирное, жареное, маринады, кофе, алкоголь, газированные напитки. Питьевой режим желательно увеличить в пользу кипяченой воды, зеленых сортов чая, несладких компотов, отвара шиповника.

Консервативная терапия

Установленный диагноз клонорхоза позволяет начать лечение после предварительного этапа, заключающегося в подготовке организма к дегельминтизации в течение 10-14 дней. Необходимо соблюдение щадящей диеты, уточнение варианта дискинезии желчевыводящих протоков (гипер-, гипокинетический) для адекватного определения путей элиминации паразитов, прием патогенетических средств. Затем пациенты получают этиотропную терапию, в дальнейшем необходимо восстановление функций гепатобилиарной системы.

Однократный курс антигельминтных препаратов продолжительностью 7-21 день эффективен в 90-94% случаев инфекции, при длительном (более 10 лет) существовании паразита в организме курсовое лечение рекомендуется повторить. Перспективные препараты, такие как трибендимидин, обладают минимальными побочными действиями по сравнению с празиквантелем. Применяются следующие виды лечения:

- Этиотропная терапия. Используются антигельминтные средства с доказанной активностью в отношении клонорхов – празиквантел и трибендимидин, назначаемые курсом перорально. Пациентов информируют о преходящих симптомах диспепсии, головных болях и головокружении, связанных с действием лекарственных форм и не требующих медикаментозной коррекции. В качестве альтернативы перечисленным средствам иногда выбирают гексахлорпараксилол.

- Патогенетическое лечение. Показаны желчегонные препараты из группы холекинетиков, спазмолитики (дротаверин), средства инфузионной дезинтоксикации – глюкозо-солевые растворы, хлосоль, сукцинат-содержащие медикаменты. Широко применяются такие десенсибилизирующие средства, как препараты кальция, при выраженном аллергозе показаны антигистаминные и глюкокортикостероиды.

- Симптоматическая терапия. Включает ферменты, энтеросорбенты, тюбажи с сульфатом магния, боржоми, сорбитом 1-2 раза в неделю. При симптомах присоединения вторичной флоры проводится бактериологическое исследование желчи и дуоденального содержимого, в схему лечения добавляют антибиотики. Для восстановления эвакуаторной функции кишечника рекомендуются пробиотики.

Экспериментальное лечение

Современные исследователи предлагают использовать для элиминации паразита средства с доказанным положительным клиническим эффектом на животных. К таковым относятся артеметер, артесунат, OZ78 и мебендазол. Последний показал хорошие терапевтические результаты при ко-инфекциях с другими гельминтозами. Изучается влияние преднизолона на активность паразитарного воспаления – в экспериментальном лечении препарат уменьшал агрегацию воспалительных клеток, но увеличивал размеры гельминта, его репродуктивную функцию.

Прогноз и профилактика

При отсутствии осложнений прогноз благоприятный, данные о летальных исходах клонорхоза отсутствуют. Согласно рекомендациям ВОЗ, в районах, где поражено более 20% населения, следует проводить ежегодное профилактическое лечение жителей. Вакцина не разработана, некоторые исследования свидетельствуют о положительном иммунологическом эффекте при введении облученных метацеркариев мышам. К неспецифическим защитным мерам относят отказ от употребления сырых и недостаточно термически обработанных пресноводных рыб и моллюсков, раннее начало лечения больных, контроль над системами водоснабжения, водоотведения.

Литература 1. Руководство по инфекционным болезням/ под ред. Лобзина Ю.В. – 2000. 2. Информационный бюллетень ВОЗ. Трематодозные инфекции пищевого происхождения – 2018.3. Current status and perspectives of Clonorchissinensis and clonorchiasis: epidemiology, pathogenesis, omics, prevention and control/ Ze-Li Tang, Yan Huang, and Xin-Bing Yu// Infect Dis Poverty – 2016 - №5.

"