Лабораторная диагностика железодефицитной анемии

Лабораторная диагностика железодефицитной анемии

Анемией называется клинико-гематологический синдром, характеризующийся уменьшением количества эритроцитов и гемоглобина в крови. Самые разнообразные патологические процессы могут служить основой развития анемических состояний, в связи с чем анемии следует рассматривать как один из симптомов основного заболевания. Распространенность анемий значительно варьирует в диапазоне от 0,7 до 6,9%.

Причиной анемии может быть один из трех факторов или их сочетание: кровопотеря, недостаточное образование эритроцитов или усиленное их разрушение (гемолиз).

Среди различных анемических состояний железодефицитные анемии являются самыми распространенными и составляют около 80% всех анемий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая 3-я женщина и каждый 6-й мужчина в мире (200 миллионов человек) страдают железодефицитной анемией.

Этиология и патогенез железодефицитной анемии

Основной этиопатогенетический фактор развития ЖДА - дефицит железа.

Наиболее частыми причинами возникновения железодефицитных состояний являются:

- потери железа при хронических кровотечениях (наиболее частая причина, достигающая 80%):

кровотечения из желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, эрозивный гастрит, варикозное расширение эзофагеальных вен, дивертикулы толстой кишки, инвазии анкилостомы, опухоли, НЯК, геморрой),

длительные и обильные менструации, эндометриоз, фибромиома,

макро- и микрогематурия (хронический гломеруло- и пиелонефрит, мочекаменная болезнь, поликистоз почек, опухоли почек и мочевого пузыря),

носовые, легочные кровотечения,

потери крови при гемодиализе,

- недостаточное усваивание железа( резекция тонкого кишечника, хронический энтерит, синдром мальабсорбции, амилоидоз кишечника),

- повышенная потребность в железе( интенсивный рост, беременность, период кормления грудью, занятия спортом),

- недостаточное поступление железа с пищей (новорожденные, маленькие дети, вегетарианство).

Рекомендуемая ежедневная норма поступления железа с пищей :

для мужчин — 12 мг, для женщин — 15 мг, для беременных — 30 мг.

Патогенетически развитие железодефицитного состояния можно условно разделить на несколько стадий

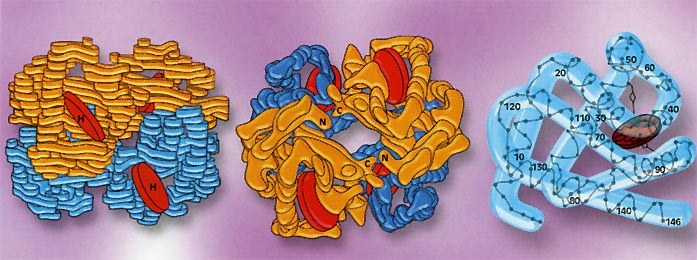

- Прелатентный дефицит железа (недостаточность накопления) — отмечается снижение уровня ферритина и снижение содержания железа в костном мозге, повышена абсорбция железа,

- Латентный дефицит железа (железодефицитный эритропоэз) — дополнительно снижается сывороточное железо, повышается концентрация трансферрина, снижается содержание сидеробластов в костном мозге,

- Выраженный дефицит железа (железодефицитная анемия) — дополнительно снижается концентрация гемоглобина, эритроцитов и гематокрит.

Диагностика железодефицитной анемии основана на характерной клинической картине и изменении лабораторных показателей.

Лабораторный

показатель

Основные ориентиры в лабораторной диагностике железодефицитной анемии следующие:

- Среднее содержание гемоглобина в эритроците в пикограммах снижено (в норме оно составляет 27-35 пг). Для его вычисления цветовой показатель умножают на 33,3. Например, при цветовом показателе 0,7 х 33,3 содержание гемоглобина равно 23,3 пг.

- Средняя концентрация гемоглобина в эритроците снижена (в норме она составляет 31-36 г/дл).

- Гипохромия эритроцитов определяется при микроскопии мазка периферической крови и характеризуется увеличением зоны центрального просветления в эритроците (в норме соотношение центрального просветления к периферическому затемнению равно 1:1, при железодефицитной анемии – 2:1,3:1).

- Микроцитоз эритроцитов (уменьшение их размеров).

- Разная по интенсивности окраска эритроцитов (анизохромия), наличие как гипо-, так и нормохромиых эритроцитов.

- Разная форма эритроцитов (пойкилоцитоз).

- Количество ретикулоцитов при отсутствии кровопотери и периода ферротерапии при железодефицитной анемии остается в норме.

- Содержание лейкоцитов также в пределах нормы (за исключением случаев кровопотери или онкопатологии).

- Содержание тромбоцитов чаще остается в пределах нормы. Умеренный тромбоцитоз возможен при кровопотере в момент обследования, а содержание тромбоцитов уменьшается, когда в основе железодефицитной анемии лежит кровопотеря вследствие тромбоцитопении (например, при ДВС-синдроме, болезни Верльгофа).

- Уменьшение количества сидероцитов вплоть до их исчезновения (сидероцит - это эритроцит, содержащий гранулы железа). С целью стандартизации изготовления мазков периферической крови рекомендуется использовать специальные автоматические устройства. Образующийся при этом монослой клеток повышает качество их идентификации.

Биохимический анализ крови

- Снижение содержания железа в сыворотке крови. В норме у мужчин 13-30 мкмоль/л, у женщин 12-25 мкмоль/л.

- ОЖСС повышена (отражает количество железа, которое может быть связано за счет свободного трансферрина) В норме - 30-86 мкмоль/л.

- Исследование трансферриновых рецепторов иммуноферментным методом. Их уровень повышен у больных железодефицитной анемией. У больных анемией хронических заболеваний - в норме или снижен, несмотря на аналогичные показатели обмена железа.

- Латентная железосвязывающая способность сыворотки крови повышена (определяется путем вычитания из показателей ОЖСС показателя содержания сывороточного железа).

- Процент насыщения трансферрина железом снижен (отношение показателя железа сыворотки крови к ОЖСС). В норме 16-50%.

- Уровень сывороточного ферритина тоже снижен. В норме 15-150 мкг/л.

Вместе с тем у больных железодефицитной анемией увеличено количество трансферриновых рецепторов и повышен уровень эритропоэтина в сыворотке крови (компенсаторные реакции кроветворения).

Объем секреции эритропоэтина обратно пропорционален величине кислородтранспортной емкости крови и прямо пропорционален кислородному запросу крови.

Следует учитывать, что уровень сывороточного железа выше в утренние часы. Перед началом и во время менструации он выше, чем после менструации. Содержание железа в сыворотке крови в первые недели беременности выше, чем в последнем ее триместре. Уровень сывороточного железа повышается на 2-4-й день после лечения железосодержащими препаратами, а затем снижается. Значительное потребление мясных продуктов накануне исследования сопровождается гиперсидеремией. Эти данные необходимо учитывать при оценке результатов исследования сывороточного железа.

Не менее важно соблюдать технику лабораторного исследования, правила забора крови. Так, пробирки, в которые собирают кровь, предварительно должны быть промыты соляной кислотой и бидистиллированной водой.

Исследование миелограммы выявляет умеренную нормобластическую реакцию и резкое снижение содержания сидеробластов (эритрокариоцитов, содержащих гранулы железа).

О запасах железа в организме судят по результатам десфералевой пробы. У здорового человека после внутривенного введения 500 мг десферала с мочой выводится от 0,8 до 1,2 мг железа, в то время как у больного с железодефицитной анемией выведение железа снижается до 0,2 мг.

Препарат дефериколиксам идентичен десфералу, но дольше циркулирует в крови и поэтому точнее отражает уровень запасов железа в организме.

Врач лабораторной диагностики ЦДЛ

Новополоцкой городской больницы

Костюк К.С.

Приемная главного врача

(+375 214) 50-62-70

(+375 214) 50-62-11 (факс)

Канцелярия

(+375 214) 50-15-39 (факс)